|

第5回日本サウンドスケープ協会賞

授賞式および記念行事のお知らせ

日本サウンドスケープ協会は、サウンドスケープに関わる優れた活動・業績を有する個人または団体を顕彰しています。

第5回協会賞の授賞式および記念行事を行います。

○日本サウンドスケープ協会賞

社会的波及効果の大きな実績に対する顕彰

・受賞者:庄野 泰子氏(サウンドスケープ・デザイナー)

| |

|

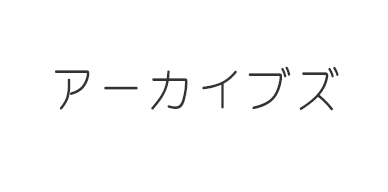

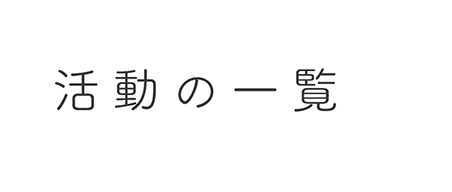

| ・授賞対象業績:先駆的な一連の音環境デザイン活動 等 |

・授賞理由:

サウンドスケープの考え方は、見た目の要素を中心に展開してきた現代社会のデザイン活動に、音を中心とした「形に留まらない世界」を取り戻す役割をもつ。そうしたなか庄野泰子氏は、建築やランドスケープ、アートなどの分野とも関わりながら< Wave Wave Wave / Umi-Tsukushi >(小名浜港 2号埠頭/福島県)、<風のベンチ>(風の丘葬祭場/大分県)、<キョロロの Tin-Kin-Pin―音の泉> (松之山自然科学館/新潟県)等のプロジェクトを実現してきた。また『世界の調律』(1987)の共訳をはじめ、サウンドスケープ概念の日本への導入期の活動を含めた同氏による長年の活動を高く評価する。 |

・受賞者プロフィール:

サウンドスケープの調査・研究を基に、デザインの実践を主に公共空間で行う。また音と呼応する光のデザインも手掛ける。さらに文化庁の助成などで、音のワークショップやイベントを行い、ロンドン・パリなど海外のイベントやレクチャーにも招聘される。

主な受賞:海外ではAr+D Award最優秀賞、北米照明学会国際照明デザイン賞。国内では日本建築美術工芸協会

AACA大賞、JCD日本空間デザイン特別賞、ユニバーサル・

デザイン賞など。

|

・受賞者コメント:

波・風・雨・湧水などその場の環境の要素を用い、「音を通して人々と環境を繋ぐサウンドスケープ・デザイン」を目指してきました。建築やランドスケープ等と関わる製作現場では、目に見えない音を扱う、前例のないサウンドスケープ・デザイン実現のためには、乗り越えなければならない問題が山積し、既存の体制や状況と闘いながら、道を切り拓いてきました。

これまで、デザインは主に公共空間で行ってきましたが、最近ではサウンドスケープの裾野を広げるため、個人の生活の中でもサウンドスケープの世界を体感できる装置「オトホタル」を開発しました。

これは文化庁の助成によるイベントで制作し、その後経産省の助成で製品化できました。このように、社会がサウンドスケープの意義を認め、これから益々必要とされることを願っています。

|

Wave Wave Wave(小名浜港2号埠頭)

|

|

キョロロのTin-Kin-Pinー音の泉(松之山自然科学館)

|

○日本サウンドスケープ協会賞

社会的波及効果の大きな実績に対する顕彰

・受賞者:田中 直子氏

| |

|

| ・授賞対象業績:一連のワークショップ・講座活動 等 |

・授賞理由:

音楽が一般に、その聴取活動の対象を楽音によって構成される楽曲等とするのに対し、サウンドスケープの考え方はその対象を自然界の音にまで拡大する。田中直子氏は 2017 年に感性共育ワークショップスクール「オトヅレ」を開設して以来、三宝寺池での「sense of wonder さんぽ」をはじめ、長沼の森(月舞台)、さいたま緑の森博物館(閑月庵)を拠点としたイベントならびに「五感歳時記」講座等の活動を継続展開している。そうした同氏の活動を『世界の調律』(1987)の共訳をはじめとするサウンドスケープ概念の日本への導入期の活動と共に高く評価する。 |

・受賞者プロフィール:

東京藝術大学楽理科にて環境論研究から音楽やサウンドアートとの関わりを探り、大学院にて水琴窟調査や源氏物語における「もののね」研究に基づいて、サウンドスケープ論から音文化の美的構造論構築を試みた。現在は、毎月「三宝寺池sense of wonderさんぽ」「五感歳時記~暮らしに探る季節の五感文化」講座を実施する他、音楽家等と「オトフル風景」「闇をきく」等、森や里山などでの多様なサウンドスケープ・ワークショップを続けている。 |

・受賞者コメント:

このたびは、学生時代からの活動に対して、このような賞を頂くことになり恐縮しております。Umgebung(外的環境)ではないUmwelt(環世界)として、また音および<きく>ことによる意味論的環境としてのサウンドスケープ論に魅了されて、(株)LAO(地域感性計画)所属時代から環境やその土地に対して感性を高める触発的ワークショップや講座を行ってきました。そこでは、身体性・肌感覚による気づきと内なる自然の想起、あわい・ゆらぎ・うつろい・気配等の不確定で言語化しにくい日本的感性文化の実感も目指しています。

これらは、音楽家や専門家とのコラボイベントでの、個人の自己表現を越えた、環境とのメディア(媒体)としての音楽・アートの在り方の提案共々、加速するデジタル技術・環境危機の現代でこそ重要となるのではないか、と励まされる思いです。

|

「三宝寺池 sense of wonder さんぽ」ワークショップ風景

|

|

波紋音LIVEとのコラボ「森をきき 森に響く」(さいたま緑の森博物館)

|

○日本サウンドスケープ協会 奨励賞

近年の研究や実践活動に対する顕彰

| ・受賞者:岸建太朗氏 (合同会社K-zone.代表)

| |

|

| ・授賞対象業績:“祈りの音(とき)”を聴く ~Listen to the Sound of Prayer~

|

・授賞理由:

本作品は2025年2月26日から3月4日まで、金沢21世紀美術館において発表されたものである。鍵となるのは、2012年以降毎年3月11日に宮城県松島町の港で鳴らされる汽笛の音である。汽笛自体は日常的・機能的な音だが、東日本大震災のあった3月11日14時46分に一斉に鳴らされることによって、それは祈りの音風景を生み出す。毎年鳴らされるその音を丹念に録音・再構成し、祈りの感情・哀しみの記憶・未来への希望等を結晶化させたこの詩的なインスタレーション・サウンドスケープ作品に、奨励賞を授与するものである。

|

・受賞者プロフィール:

1973年東京都生まれ。演出家の宮沢章夫氏に師事する傍ら映画制作を開始。2010年監督作 「未来の記録」がトリノ国際映画祭などにノミネート。「種をまく人(撮影監督/主演)」がLA Asian Pacific映画祭で主演男優賞を獲得。近年では映画やドラマ、CM、ドキュメンタリーなどの脚本・撮影も手がける。主な作品は、映画「Winny(撮影/脚本)」、 映画「海辺の彼女たち(撮影監督)」など。 |

・受賞者コメント:

合同会社K-zone.代表 岸建太朗

この度は栄えある賞を賜り、心より御礼申し上げます。

『祈りの音(とき)を聴く』は、本作に関わったすべてのスタッフ・キャストの協働により実現したインスタレーション作品です。何より、東日本大震災以後の時間(とき)の記録でもあるため、毎年汽笛を鳴らし続けた松島町の皆様の、その活動にこそ捧げられるべき賞だと感じております。

また本作は、能登半島地震の影響で1年間延期となった経緯があり、金沢21世紀美術館・能登・石川県の皆様のご支援により作品が育まれ、水琴窟など多くの展示物が生み出されました。本当にありがとうございました。

録音・調音の落合諒磨氏のコメント

追悼の汽笛は私の録音人生の中で唯一、私にしか録音出来なかったと思える音です。1つの音を毎年録り続けたからこそ、同じ音色が存在しないことを私は知っています。その日その時、その瞬間の音を録り続けること。その尊さを追悼の汽笛から教わりました。そんな音に巡り合わせてくれた岸建太朗氏、松島の方々に深く感謝しています。

|

○日本サウンドスケープ協会 特別賞

・受賞者:日本放送協会デザインセンター音響デザイン部

| |

|

| ・授賞対象業績:NHKラジオ番組「音の風景」 |

・授賞理由:

ラジオ番組「音の風景」が始まったのは 1985 年に遡る。これは、日本でサウンドスケープの考え方をもとにした活動が行われるようになった時期と重なり、現在まで続く同番組が、わがくににおけるサウンドスケープ概念の普及に果たしてきた役割には大きなものがある。さらに、番組制作を通じて NHK が国内外で収集した 10 万点を超える音の記録の存在は貴重で、音の文化資源・アーカイブスとしての価値は大きい。放送100年を機に、本番組の制作を担う日本放送協会デザインセンター音響デザイン部に特別賞を授与する。 |

・受賞者プロフィール:

1985年に放送を開始したラジオ番組「音の風景」は、音響デザイナーが各地の“音”を記録・編集し、最小限の語りで構成するサウンドドキュメンタリー。

“音でめぐる小旅行”を合言葉に、音を通じて風景を描写する試みを続け、これまでおよそ1800本を制作してきた。放送開始40年を機に、2024年末より3か月間、石川県・金沢21世紀美術館にて、北陸の音を含む100点の音源によるインスタレーション展示を実施した。

|

・受賞者コメント:

このたびは日本サウンドスケープ協会特別賞という素晴らしい賞を賜り、ありがとうございます。ご推薦いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

「音の風景」は、NHKのドラマやドキュメンタリーを担当する音響デザイナーが中心となり、日々の番組制作を通じて出会った魅力的な音、暮らしのなかにある特別な音を最高の形で残していきたいという思いから、立ち上がった番組です。その時々でどのような表現がふさわしいか、試行錯誤しながら制作を続けて参りましたが、今回、サウンドスケープ協会の皆さまから取り組みを評価していただけましたこと、制作陣一同にとって、これ以上ない励みとなります。これからも当初からの情熱を絶やすことなく、音の力を信じ、皆さまによりよい“音の風景”をお届けしていけますよう、努めていきたいと思います。

|

ロケ風景

第5回日本サウンドスケープ協会賞

授賞式および記念行事

会場:青山学院大学14号館 12階大ホール及びホワイエ(ポスターセッション)

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

アクセス:

JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線 他「渋谷駅」より徒歩10分

東京メトロ(銀座線・千代田線・半蔵門線)「表参道駅」より徒歩5分

日時:2025年12月13日(土) 13:00 ~ 17:00

参加費:いずれも無料、事前申し込み不要 ※途中入退場自由

主催:一般社団法人日本サウンドスケープ協会

共催:青山学院大学総合文化政策学会

協力:NHK メディア総局デザインセンター 音響デザイン部

詳しくは、次のバナーをクリックしてください。

|