第1回日本サウンドスケープ協会賞

各賞授賞式及び記念シンポジウム

日本サウンドスケープ協会は、サウンドスケープに関わる優れた活動・業績を有する個人または団体を顕彰します。第1回目となる2021年度の協会賞は、顕彰規定に基づき、顕彰委員会において慎重な選考を重ねた結果、下記の業績を表彰にふさわしいものと認めました。授賞式と記念シンポジウムを9月4日、オンライン上にて行いました。

○日本サウンドスケープ協会賞:社会的波及効果の大きな実績に対する顕彰

・受賞者:練馬区

|

|

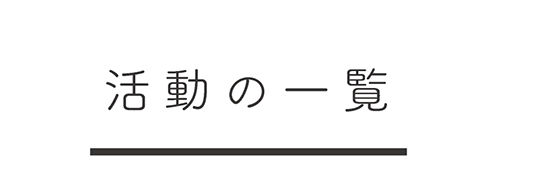

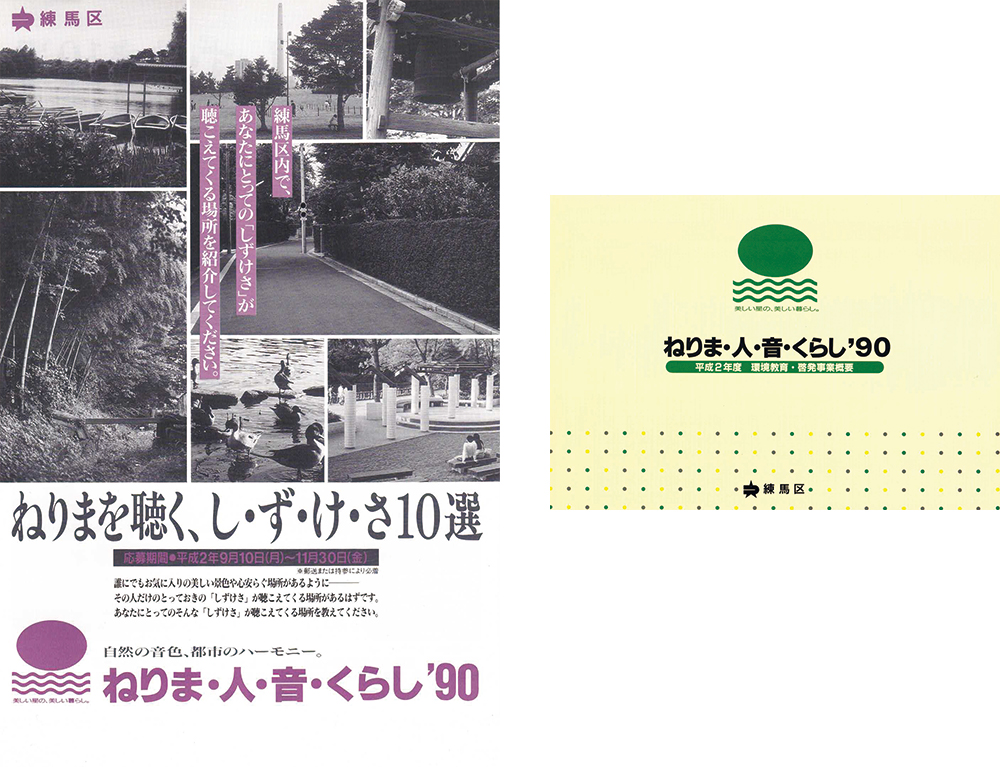

| ・授賞対象業績(練馬区):「ねりまを聴く、し・ず・け・さ10選」 |

| ・授賞理由(練馬区):環境行政で音の問題というと騒音の規制や防止であった1990年当時、本事業は「しずけさ」の豊かで多様な実態の把握に取り組み、サウンドスケープの理念に基づく環境行政の新たな視点と方法とを示した。これが、環境庁(当時)による「残したい日本の音風景事業」および同種の事業の日本各地での展開につながった。本事業の意義とその内容は、人々の記憶にながく留められるべきである。 |

| ・練馬区(環境保全課)プロフィール:'89から'90にかけて「美しい星の、美しい暮らし」をテーマに「水辺の発見」「人・音・暮らし」「空・風・気」と題する環境教育事業を展開した。環境の受け手としてとしてだけでなく、環境の作り手としての市民、その環境認識に光を当てた。メディアでも報じられ、他の自治体・国・関係学会の注目を受け、影響を与えた。 |

| ・受賞者:大野 嘉章(元・練馬区環境保全課職員) |

|

| ・授賞対象業績:「ねりまを聴く、し・ず・け・さ10選」事業推進・研究等の一連の活動 |

| ・授賞理由:環境行政で音の問題というと騒音の規制や防止であった1990年当時、本事業は「しずけさ」の豊かで多様な実態の把握に取り組んだ。大野氏はその担当者として、本事業の全行程に深く関わると共に、同事業を事例とした研究・執筆活動によってサウンドスケープの理念に基づく環境行政の新たな視点と方法とを示した。これが、環境庁(当時)による「残したい日本の音風景事業」および同種の事業の日本各地での展開につながった。本事業における大野氏の功績は、人々の記憶にながく留められるべきである。 |

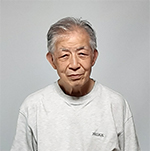

| ・受賞者プロフィール:公害行政から環境行政への転換期に、自治体職員として従事した。代表的な仕事は「ねりまを聴く・しずけさ10選」「練馬区鐘の音調査」。物理的騒音測定から意味的環境認識への展開を、騒音制御工学会や環境教育学会で発信した。辻仁成著「アンチノイズ」主人公に模される?世の音を叩いてきた余生を、楽器の街浜松市に移住して過ごす。 |

「ねりまを聴く、し・ず・け・さ10選」資料

○日本サウンドスケープ協会功労賞:関連する活動に対する長年の取り組みに対する顕彰

| ・受賞者:川崎 義博(Sound Design Lab. NADI 代表) |

|

| ・授賞対象業績:本協会創立時の関西本部事務局担当ならびに協会運営に対する貢献 |

| ・授賞理由:NADI代表 川崎義博は、日本にまだサウンドスケープ概念が定着していなかった協会揺籃期に関西本部の事務局を担当し、手探りで複雑な業務をこなしつつ協会活動の推進を支え、協会の礎を築いた。現在も協会が存続し、活動を続けている源をたどるとき、必ず想起されるべきその功績には多大なものがある。 |

| ・受賞者プロフィール:日本のフィールドレコーダーの草分け的存在。1990年放送局St.GIGAの開局と同時に世界各地をフィールドレコーディング。番組制作多数。’97年世界初めてリアルタイムで世界の音が聞こえるサイト「SoundExplorer」を制作。以降インスタレーション作品やWEB作品を制作。日本サウンドスケープ協会設立時,事務局長。以降理事、代議員など歴任。 |

| ・受賞者:山口 泰(株式会社LAO代表取締役) |

|

| ・授賞対象業績:本協会創立時の関東本部事務局担当ならびに協会運営に対する貢献 |

| ・授賞理由:LAO代表 山口泰は、日本にまだサウンドスケープ概念が定着していなかった協会揺籃期に関東本部の事務局を担当し、手探りで複雑な業務をこなしつつ協会活動の推進を支え、協会の礎を築いた。現在も協会が存続し、活動を続けている源をたどるとき、必ず想起されるべきその功績には多大なものがある。 |

| ・受賞者プロフィール:1946年東京都杉並区生まれ。株式会社LAOを設立し、1990年代のサウンドスケープ概念の社会実現の為に事業化していく実施推進役の一翼を担ってきた。博覧会・公園・施設内等の公共空間の計画製作だけではなく普及啓発を事業として展開した。2000年代、駅において視覚障碍者が電車への乗降を安全に誘導するサイン音の標準化にむけてデザインガイドラインを推進した。 |

○日本サウンドスケープ協会奨励賞:近年の研究や実践の活動に対する顕彰

| ・受賞者:石橋 幹己(国立劇場制作部) |

|

| ・授賞対象業績:2020年度春季研究発表会・一般報告「戦前の東京におけるサウンドスケープ・デザイン ―都市美協会の騒音問題に対する取り組み―」 |

| ・授賞理由:授賞対象業績は、1920~30年代の日本の騒音問題への都市美運動の取り組みを、当時出版された書籍や記事などの史料を丁寧に掘り起こした上で、サウンドスケープ・デザインの概念に位置づけながら考察した研究である。その内容は、サウンドスケープの歴史研究の発展に貢献するものであり、今後の展開が大いに期待される。また受賞者は、言わばライフワーク的にサウンドスケープ研究に取り組んでおられ、そうした研究者としてのスタンス自体も含め高く評価される。 |

| ・受賞者プロフィール:1988年千葉県生まれ。東京大学人文社会学系研究科文化資源学修了。2010年日本芸術文化振興会に入職し、2013年から国立劇場で日本の伝統音楽に関する公演制作に携わり、現在に至る。主に担当した公演は、2015年「文豪の聴いた音曲」、2017年「日本音楽の流れ―箏」、2019年「浮世絵の音風景」、2021年「詩歌をうたい、奏でる」ほか。 |

第1回日本サウンドスケープ協会賞

授賞式及び記念シンポジウム

日時:2021年9月4日(土)14:00- (最長17時終了予定)

会場:オンライン上(zoomを利用)

次第:授賞式および記念シンポジウム

1. 開会の辞:本賞について

2. 受賞者紹介

3. 協会賞授与

4. 受賞者スピーチ

5. シンポジウム

定員:80名

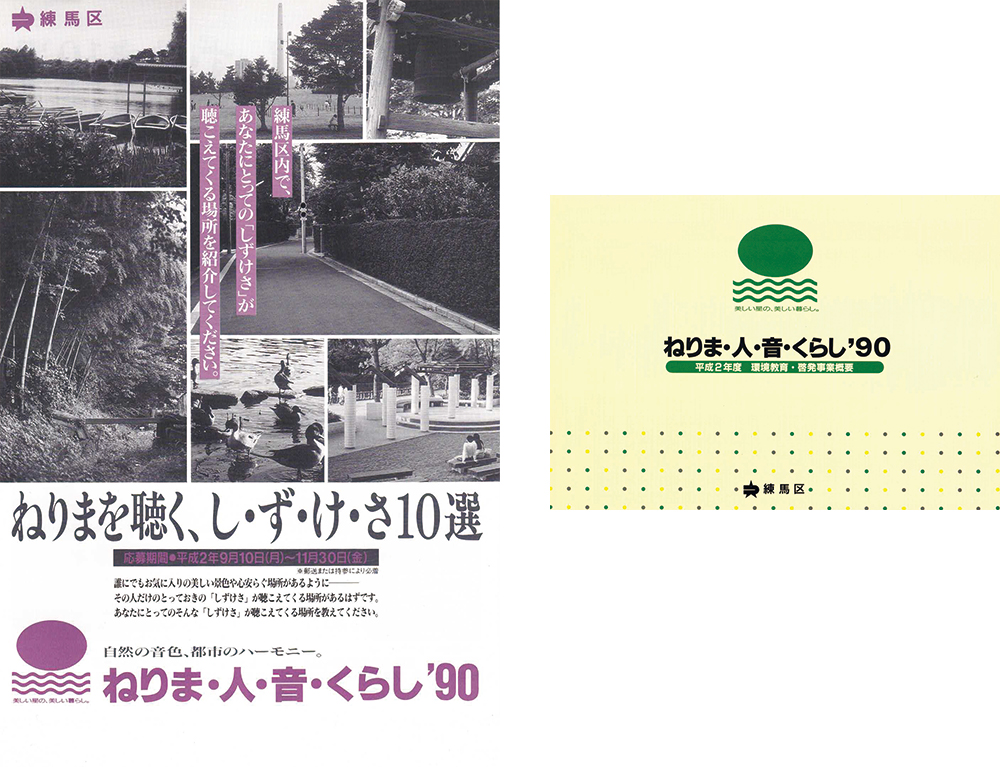

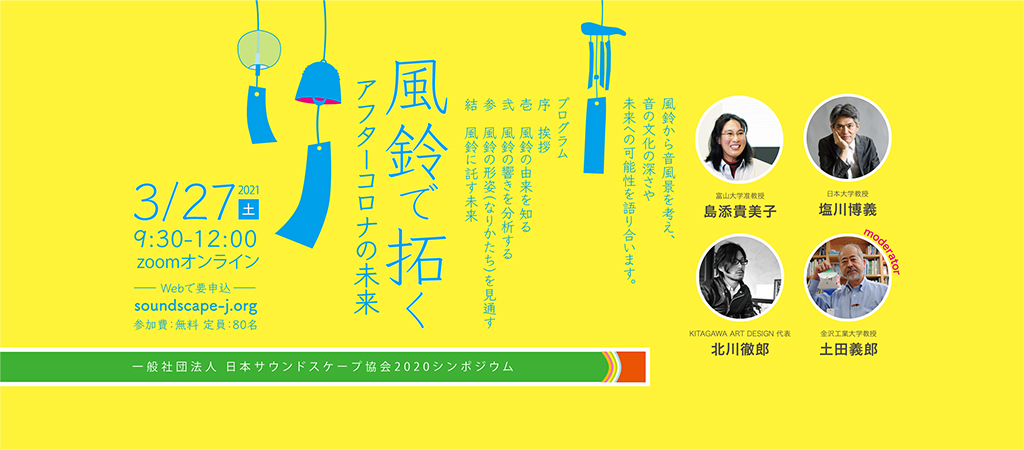

2020年度SAJシンポジウム[一般公開] 風鈴で拓くアフターコロナの未来

自然の力を利用して音を奏でるものはいくつかありますが、風を利用する風鈴は日本の風土に深く根付いています。社寺などでは夏になると風鈴を展示するイベントを行うところも増え、現在は第1次の風鈴ブームとさえいえる状況になっています。しかし、人によっては同じ風鈴の音を聞いても受け止め方に差があるのも事実です。サウンドスケープとは「音を聞く」という意識の表れといってもよいでしょう。文化とは人間の意識が紡いできたものです。2020年度のシンポジウムでは、現代社会において多様な展開を見せている風鈴に、さまざまな角度から切り込みます。風鈴から音風景を考え、音の文化の深さや未来への可能性を語り合います。

開催要領等

日時:2021年3月27日(土) 9:30~12:00

会場:オンライン(Zoom会議を利用)

会費:無料

主催:一般社団法人 日本サウンドスケープ協会

申込:事前に下記方法にて要申込み 定員80名

(前日までにお申し込みください)

出演:

・土田義郎 金沢工業大学教授/モデレーター

・島添貴美子 富山大学准教授

・塩川博義 日本大学教授

・北川徹郎 KITAGAWA ART DESIGN代表

プログラム

序 挨拶

壱 風鈴の由来を知る

弐 風鈴の響きを分析する

参 風鈴の形姿(なりかたち)を見通す

結 風鈴に託す未来

登壇者プロフィール

土田 義郎(つちだ よしお)

出身地は横浜。早稲田大学にて建築を学び、東京大学大学院にて建築音響、環境心理を学ぶ。以降、地域の環境保全やまちづくりを視野に、茶室・庭園のサウンドスケープや建築・都市空間の音環境について研究。心理の分析手法に関する研究も行う。風鈴コレクター。風心庵という金沢町家を改装した建物をワークショップの拠点とし、コレクションの展示もしている。日本サウンドスケープ協会、日本建築学会、日本音響学会、日本騒音制御工学会、日本デザイン学会、日本福祉のまちづくり学会、PAC分析学会の各会員。

島添貴美子(しまぞえ きみこ)

福岡県生まれ。東京藝術大学音楽学部楽理科、同大学院音楽研究科を修了。博士(音楽学)。

専攻は民族音楽学で、特に日本の民謡・民俗芸能のフィールド調査や、古い録音資料の収集整理を行っている。

2015年より、NHKラジオ第2「音で訪ねるニッポン時空旅」の解説役として出演中。

現職は富山大学芸術文化学部准教授。

塩川博義(しおかわひろよし)

日本大学教授。博士(工学)。

専門は音楽音響、サウンドスケープ、建築音響。

1984年、日本の環境音楽の草分けだった作曲家の故吉村弘氏と知り合い、サウンドスケープを知り、1986年にミサワホーム総合研究所のサウンドスケープ・シリーズの第1弾、吉村弘の環境音楽「サラウンド」の企画制作にかかわる。また、学生時代から民族音楽に興味があり、特に、インドネシア・バリ島のガムラン音楽に傾倒し、1994年、バリ島の芸術祭ぺスタ・スニに招待された日本のガムラン・グループ、クンバン・サクラの一員として参加し演奏を行う。そして、1995年にはインドネシア・バリ島のガムラン音楽の「うなり」に魅せられて、ガムランの研究を始める。2010年からは、ガムラン音楽の研究で文部科学省の科研費を3回、計11年分を得て研究を深め、近年は、さらに東洋における「うなりの音文化」として、インドネシアのガムラン音楽だけでなく、東南アジアに分布するゴング、日本の梵鐘や風鈴の「うなり」にも研究の対象を広げている。日本サウンドスケープ協会、日本音響学会、東洋音楽学会、日本建築学会に所属。

北川徹郎(きたがわてつろう)

KITAGAWA ART DESIGN代表。1979年金沢の奥座敷 湯涌温泉生まれ。石川県立工業高等学校デザイン科卒業。KIDI 金沢国際デザイン研究所卒業。2000年株式会社高桑美術印刷入社。2004年株式会社ドゥーイング入社。2006年株式会社クリエイティブ・エージェント入社。2008年KITAGAWA Art Design設立。

緻密に計算しつつ、丁寧なグラフィック作りを得意とし、ロゴやラベル、パッケージの制作などに多く携わる。

近年カメラのSONYα7 IIIを導入し、意欲的に収録や撮影の活動もしている。

その他、デザインで地域おこしの活動として、地元である湯涌温泉をサポートしています。

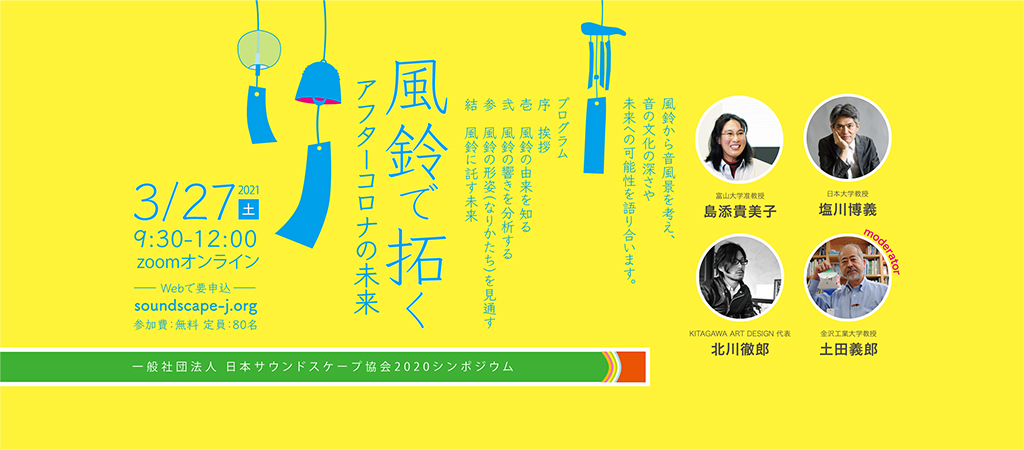

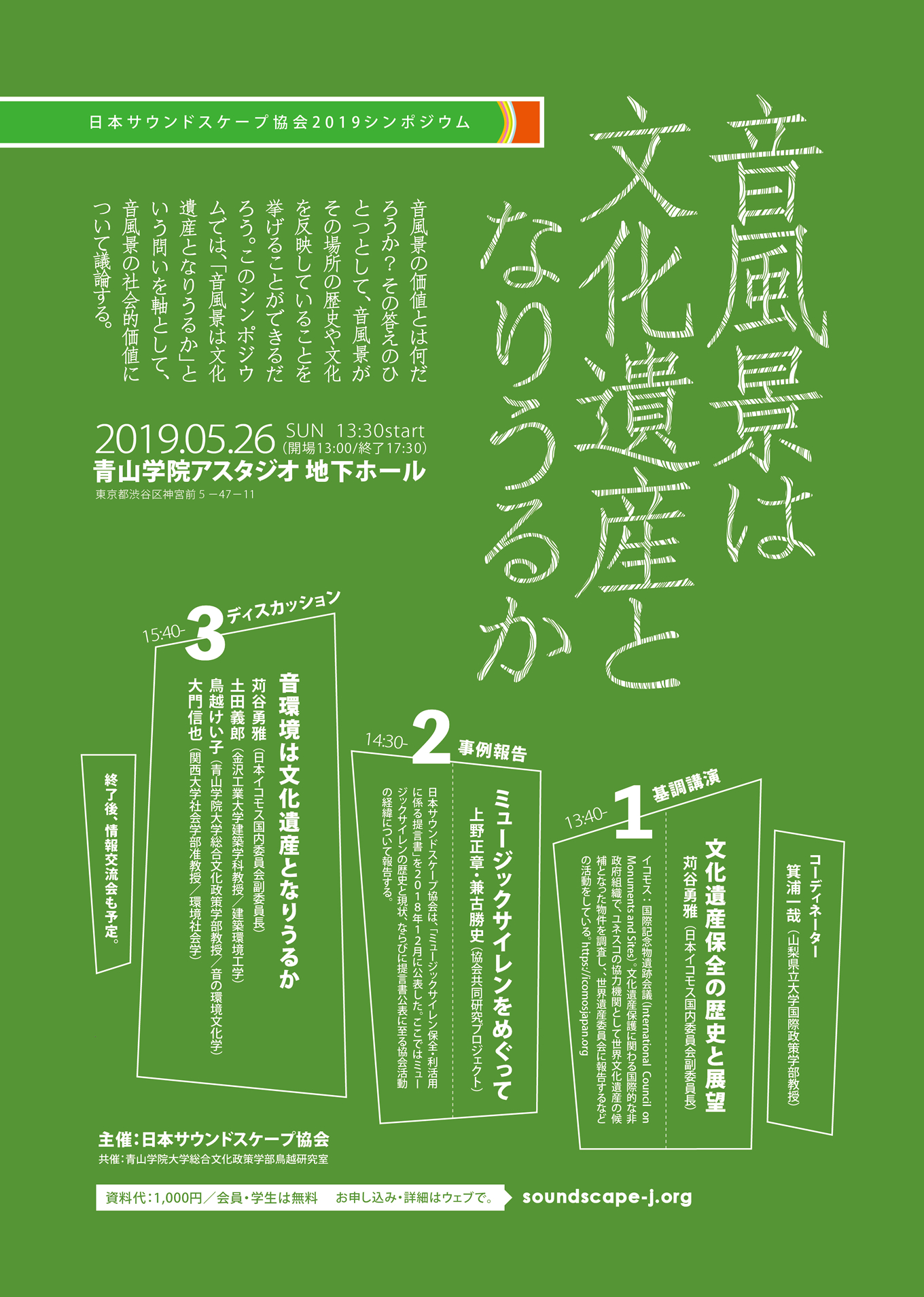

2019年度SAJシンポジウム[一般公開] 音風景は文化遺産となりうるか

日本サウンドスケープ協会2019年度シンポジウムを上記のとおり、東京・青山学院アスタジオにて開催します。ご参加ご希望の一般の方は下記よりお申し込みください。会員の方は、4月下旬に郵送にてお送りする「協会からのご案内」に同封のハガキにて出欠ご返送ください。

・日 時 :2019年5月26日(日)13:30-(開場13:00/終了17:30)

・会 場:青山学院アスタジオ・地下ホール

(東京都渋谷区神宮前5-47-11 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線表参道駅B2出口より徒歩5分)

・資料代:1,000円/会員・学生は無料

本シンポジウムのフライヤーはこちら(低解像度版PDF/868KB)からダウンロードできます。

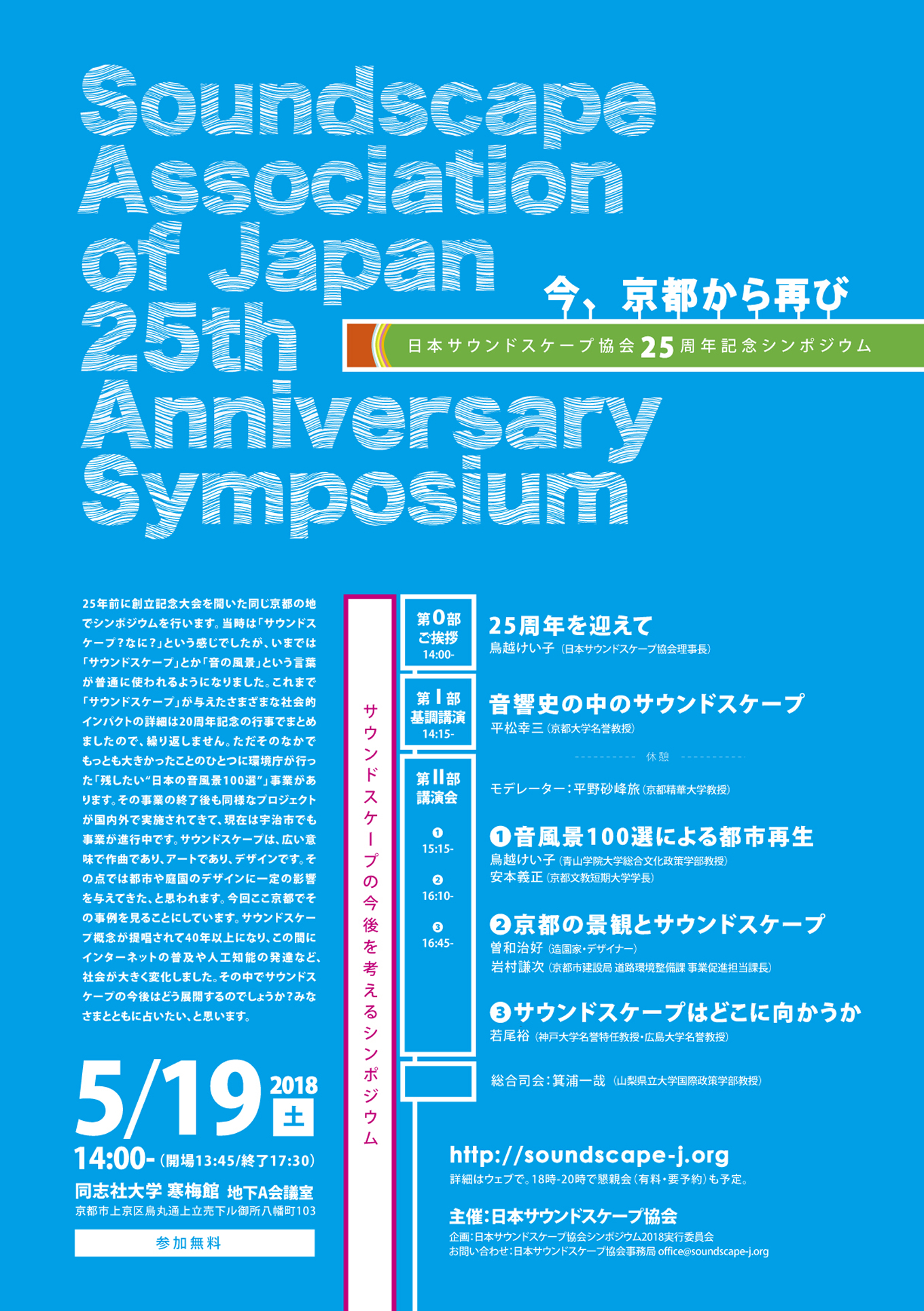

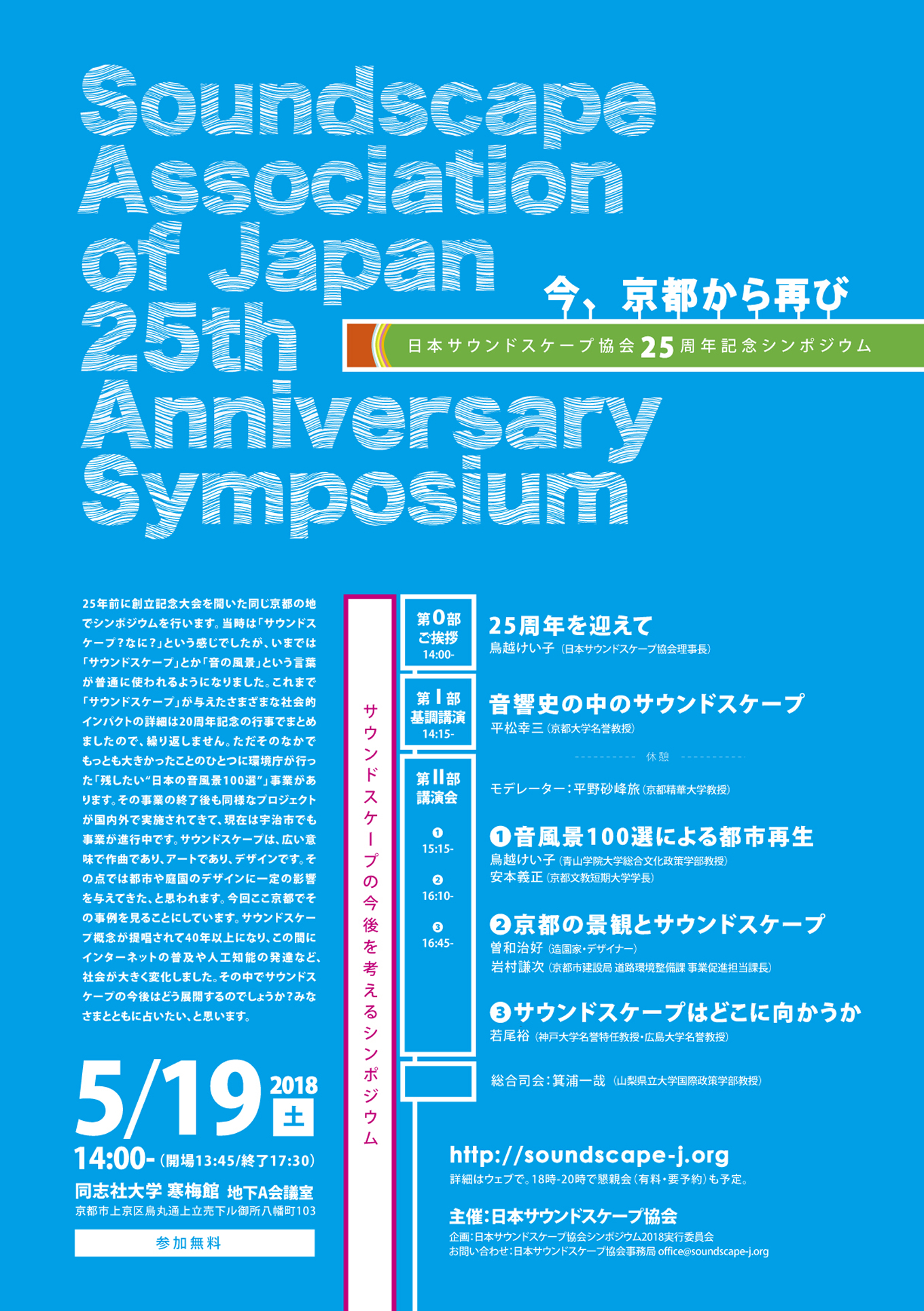

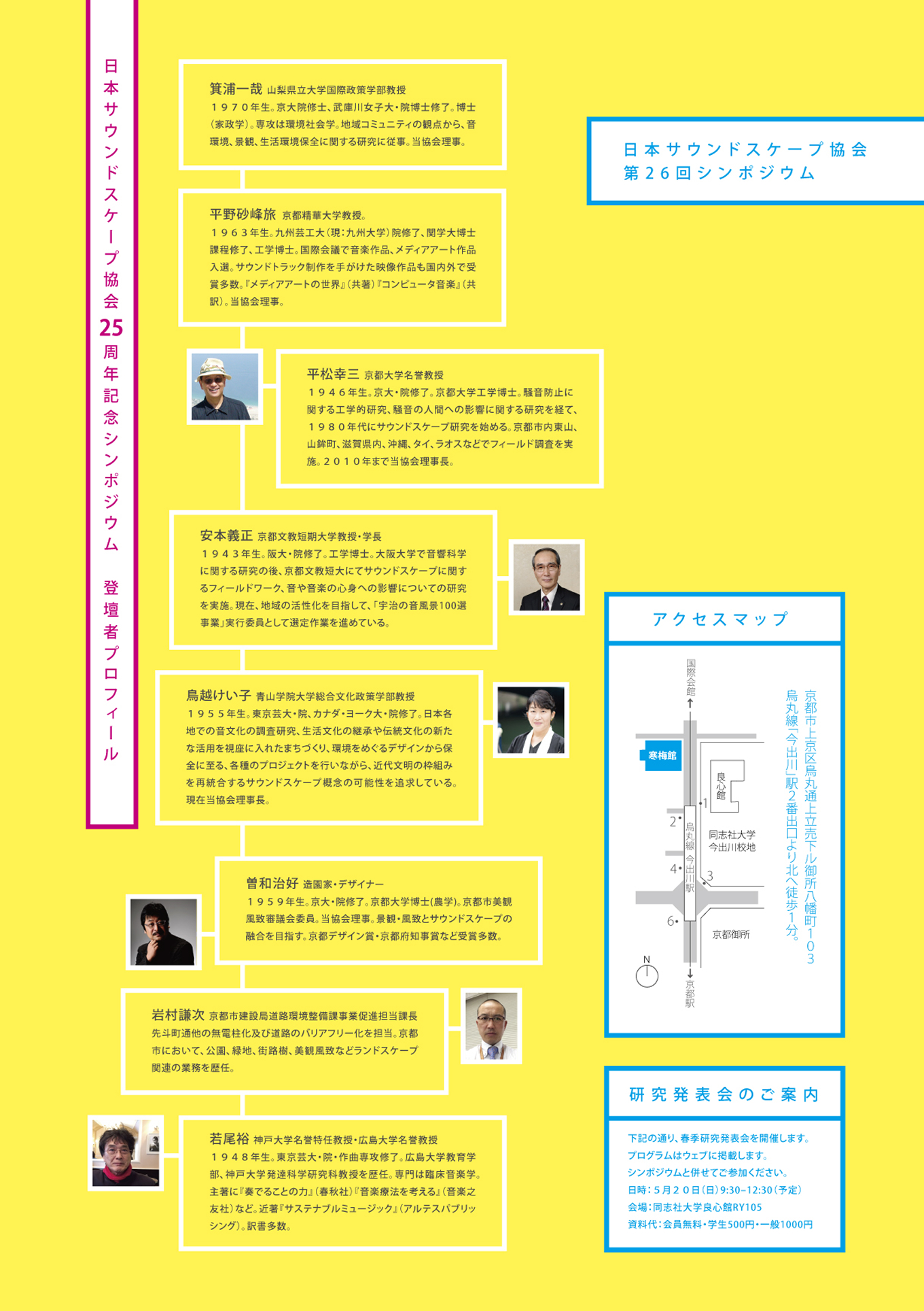

25周年記念シンポジウム[一般公開] 今、京都から再び

日本サウンドスケープ協会25周年記念シンポジウムを上記のとおり、京都・同志社大学にて開催します。ご参加ご希望の一般の方は下記よりお申し込みください。会員の方にはご案内を郵送(4月18日に発送)しておりますので、同封のハガキにて出欠ご返送ください。(発送日より数日経っても郵送物が届かなかった方は事務局までご連絡ください。)

日 時 :2018年5月19日(土)14:00-(開場13:45/終了17:30)

会 場 :同志社大学寒梅館 地下A会議室(地下1階)

(京都市上京区烏丸通立売下ル御所八幡町103 地下鉄烏丸線「今出川」駅徒歩1分)

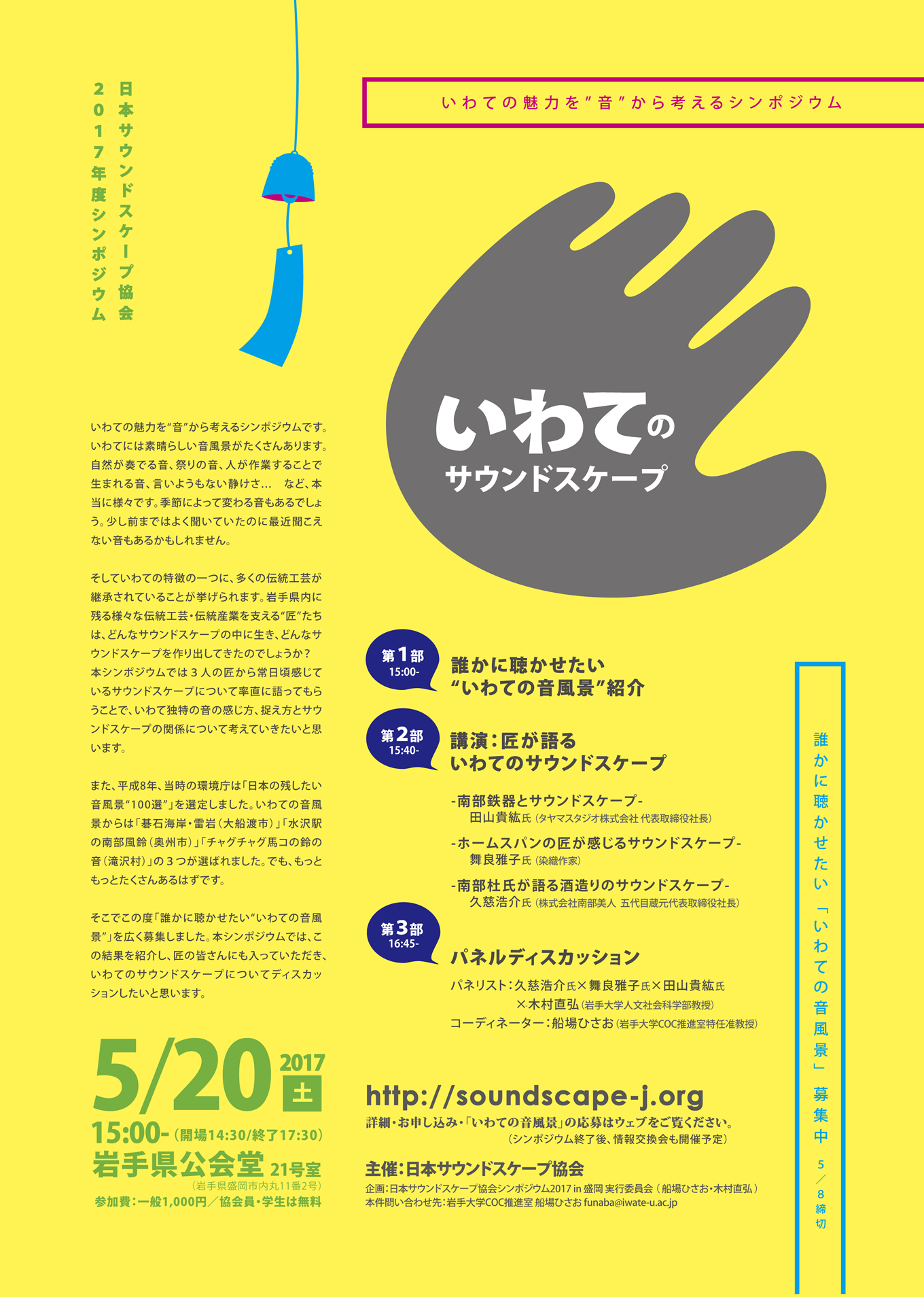

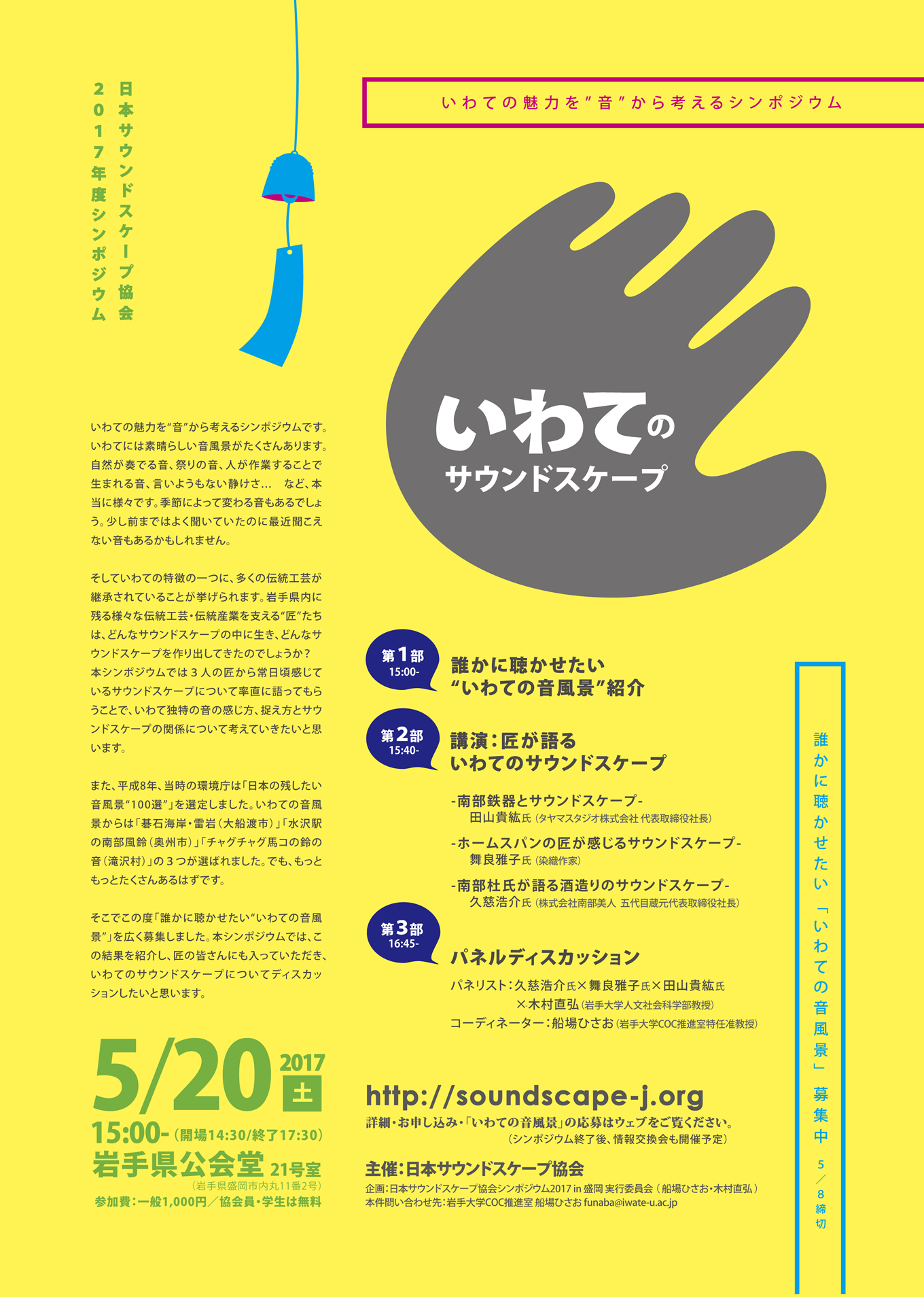

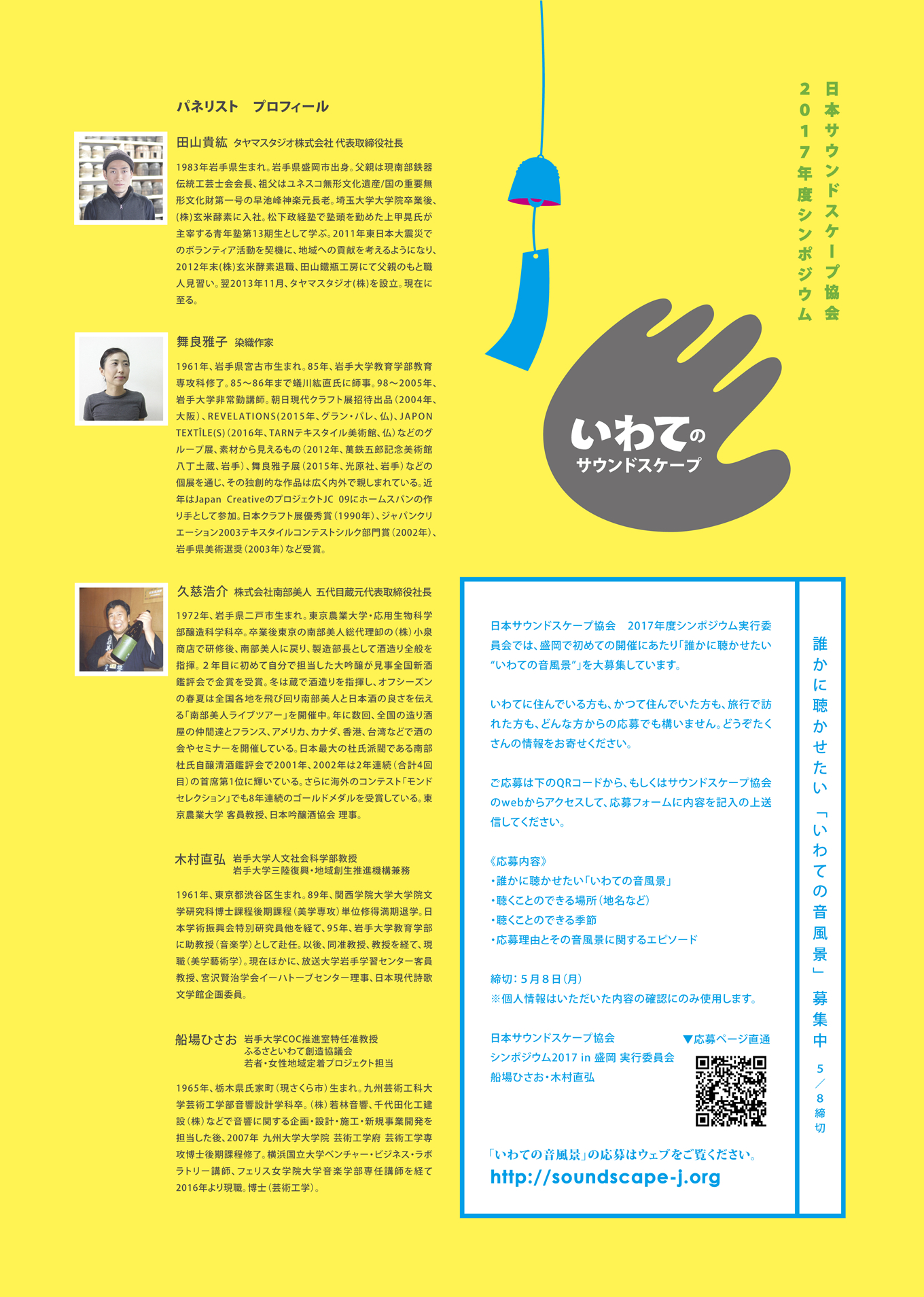

2017年度シンポジウム[一般公開] 「いわてのサウンドスケープ」

■シンポジウム 「いわてのサウンドスケープ」

いわての魅力を“音”から考えるシンポジウムです。いわてには素晴らしい音風景がたくさんあります。自然が奏でる音、祭りの音、人が作業することで生まれる音、言いようもない静けさ…など、本当に様々です。季節によって変わる音もあるでしょう。少し前までは良く聞いていたのに最近聞こえなくなった音もあるかもしれません。

そしていわての特徴の一つに、多くの伝統工芸が継承されていることが挙げられます。岩手県内に残る様々な伝統工芸・伝統産業を支える“匠”たちは、どんなサウンドスケープの中に生き、どんなサウンドスケープを作り出してきたのでしょうか?本シンポジウムでは3人の匠から常日頃感じているサウンドスケープについて率直に語ってもらうことで、いわて独特の音の感じ方、捉え方とサウンドスケープの関係について考えていきたいと思います。

また、平成8年、当時の環境庁は「日本の残したい音風景“100選”」を選定しました。いわての音風景からは「碁石海岸・雷岩(大船渡市)」「水沢駅の南部風鈴(奥州市)」「チャグチャグ馬コの鈴の音(滝沢村)」の3つが選ばれました。でも、もっともっとたくさんあるはずです。

そこでこの度「誰かに聴かせたい“いわての音風景”」を広く募集しました。本シンポジウムでは、この結果を紹介し、匠の皆さんにも入っていただき、いわてのサウンドスケープについてディスカッションしたいと思います。

〇第1部 誰かに聴かせたい”いわての音風景”紹介

〇第2部 講演:匠が語る いわてのサウンドスケープ

・南部鉄器とサウンドスケープ

田山貴紘氏(タヤマスタジオ株式会社代表取締役)

・ホームスパンの匠が感じるサウンドスケープ

舞良雅子氏(染織作家)

・南部杜氏が語る酒造りのサウンドスケープ

久慈浩介氏(株式会社南部美人 五代目蔵元代表取締役社長)

〇第3部 パネルディスカッション

久慈浩介氏×舞良雅子氏×田山貴紘氏×木村直弘(岩手大学人文社会科学部教授)

コーディネーター:船場ひさお(岩手大学COC推進室特任准教授)

・日時:2017年5月20日(土) 15:00-17:30

・会場:岩手県公会堂・21号室

・参加費:一般1000円/協会員・学生は無料

フライヤー 表面(PDF/395KB) 裏面(PDF648KB)

■情報交換会

シンポジウム終了後、情報交流会をおこないます。お時間ございます方はお気軽にご参加ください。

・日時:2017年5月20日(土)18:30-

・会場:ビアバー べアレン 中ノ橋

(岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目1番21号 ホテルブライトイン盛岡 1階)

・会費:4000円程度を予定

誰かに聴かせたい「いわての音風景」募集

2017年度シンポジウム実行委員会では、盛岡で初めての開催にあたり「誰かに聴かせたい“いわての音風景”」を大募集しています。いわてに住んでいる方も、かつて住んでいた方も、旅行で訪れた方も、どんな方からの応募でも構いません。どうぞたくさんの情報をお寄せください。応募フォームに内容を記入の上送信してください。

<応募内容>

・誰かに聴かせたい「いわての音風景」

・聴くことのできる場所(地名など)

・聴くことのできる季節

・応募理由とその音風景に関するエピソード

締切:2017年5月8日(月)

※個人情報はいただいた内容の確認にのみ使用します。

シンポジウム2017in 盛岡 実行委員会

船場ひさお・木村直弘

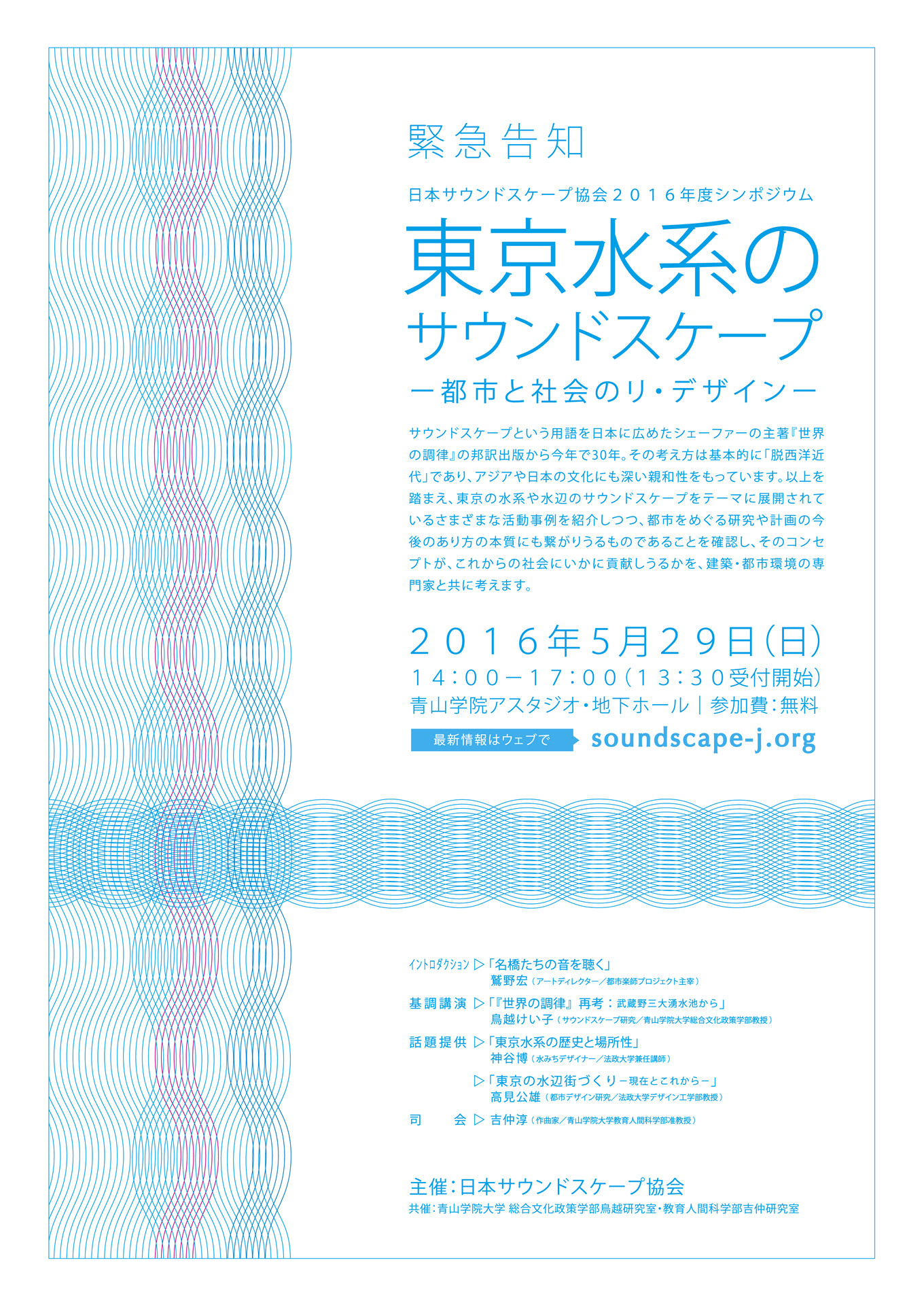

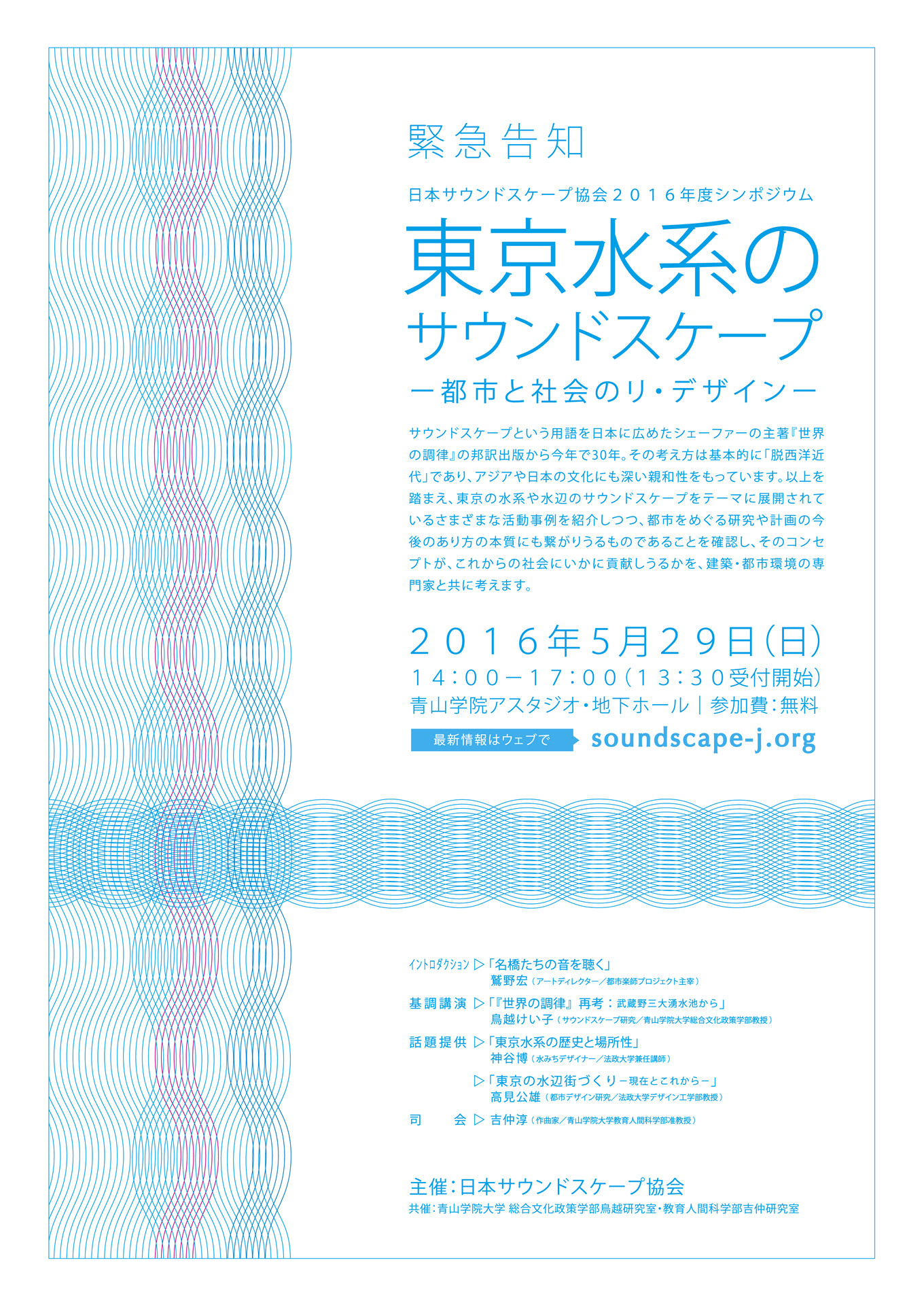

2016年度シンポジウム[一般公開] 「東京水系のサウンドスケープ:都市と社会のリ・デザイン」

■シンポジウム 「東京水系のサウンドスケープ:都市と社会のリ・デザイン」

サウンドスケープという用語を日本に広めたシェーファーの主著『世界の調律』の邦訳出版から今年で30 年。その考え方は基本的に「脱西洋近代」であり、アジアや日本の文化にも深い親和性をもっています。以上を踏まえ、東京の水系や水辺のサウンドスケープをテーマに展開されているさまざまな活動事例を紹介しつつ、 形のない環境の本質に迫ろうとするサウンドスケープの考え方が、都市をめぐる研究や計画の今後のあり方の本質にも繋がりうるものであることを確認し、そのコンセプトが、これからの社会にいかに貢献しうるかを、建築・都市環境の専門家と共に考えます。

〇イントロダクション 「名橋たちの音を聴く」

鷲野宏(アートディレクター/都市楽師プロジェクト主宰)

〇基調講演 「『世界の調律』再考:武蔵野三大湧水池から」

鳥越けい子(サウンドスケープ研究/青山学院大学総合文化政策学部教授)

〇話題提供 「東京水系の歴史と場所性」

神谷博(水みちデザイナー/法政大学兼任講師)

〇話題提供 「東京の水辺街づくり -現在とこれから-」

高見公雄(都市デザイン研究/法政大学デザイン工学部教授)

〇司会:吉仲淳(作曲家/青山学院大学教育人間科学部准教授)

・日時:2016年5月29日(日) 14:00-17:00

・会場:青山学院アスタジオ・地下ホール

・共催:青山学院大学 総合文化政策学部鳥越研究室・教育人間科学部吉仲研究室

※参加費無料

フライヤー 表面(PDF/268KB) 裏面(PDF481KB)

※[2016/04/22]熊本地震を受けて、開催会場を熊本大学から青山学院に変更しました。

※[2016/04/24]シンポジウムの概要を記載しました。

※[2016/05/06]シンポジウムの詳細を掲載しました。

2015年度シンポジウム[一般公開] 「劇空間の音風景 声による演出から見る古今東西の世界観」

第23回シンポジウム

・日時:2015年5月23日(土)15:00-17:40

・会場:日本大学生産工学部津田沼キャンパス39号館601号室(スプリングホール)

http://www.cit.nihon-u.ac.jp/access/

・参加費:無料

・申し込み:不要

・プログラム

14:30 受付開始

15:00-15:05 開会挨拶

15:05-15:10 シンポジウム趣旨説明

15:10-17:10 講演(各40分)

・山形治江氏(日本大学生産工学部教授)

「ギリシャ劇におけるコロス(合唱舞踊団)の役割」

・増野亜子(インドネシア芸能研究家)

「インドネシア・バリ島の歌芝居アルジャにおける声と身体」

・梅田英春(静岡文化芸術大学文化政策学部芸術文化学科教授)

「バリ島の人形影絵芝居ワヤンにおける人形遣いダランの声」

17:10-17:30 質疑討論

17:30-17:40 閉会挨拶

18:00-19:30 情報交換会 日本大学生産工学部39号館2階食堂にて

・フライヤー(PDF/987KB)

2014年度シンポジウム[一般公開] 「ランドスケープからみたサウンドスケープとその未来」

第22回シンポジウム

・日時:2014年5月31日(土)13:00-17:00

シンポジウム終了後17:15-18:30 情報交換会

・会場:東京大学柏キャンパス FSホール

FSホール前ラウンジ(情報交換会)

・参加費:無料

・申し込み:不要

・プログラム

12:20 受付開始

13:00-13:05 開会挨拶 西江会長

13:05-13:10 シンポジウム趣旨説明

13:10-14:00 基調講演 進士五十八 氏

ランドスケープからのまなざし -サウンドスケープの今後に向けて-

14:20-16:00 パネルディスカッション

パネラー:進士五十八、鳥越けい子、土田義郎、曽和治好

司会 斎藤馨

16:10-16:50 総合討論 フロアを交えての総合討論

16:50-17:00 閉会挨拶

17:15-18:30 情報交換会 FSホール前ラウンジにて

・フライヤー(PDF/487KB)

2013年度シンポジウム[一般公開]

第21回シンポジウム

2013年5月25日(土)14:45-16:45 シンポジウム

・第1部:音の「環境」としてのサウンドスケープ 平松幸三

・第2部:未来のための音環境デザイン 船場ひさお・岩田茉莉江他

コーディネータ:中川真

会場: 大阪市立大学梅田サテライト

|